今年のおせち特集は終了しました。2025年もお楽しみに!

2025年のおせちに向けて スタッフおせち体験記更新中

今年のイチオシ!

編集部おすすめの

おせちを探す

1人前から6人前まで、さまざまなおせちをご用意しました。

あなたにぴったりのおせちを見つけてください。

人数別

編集部おすすめの

-

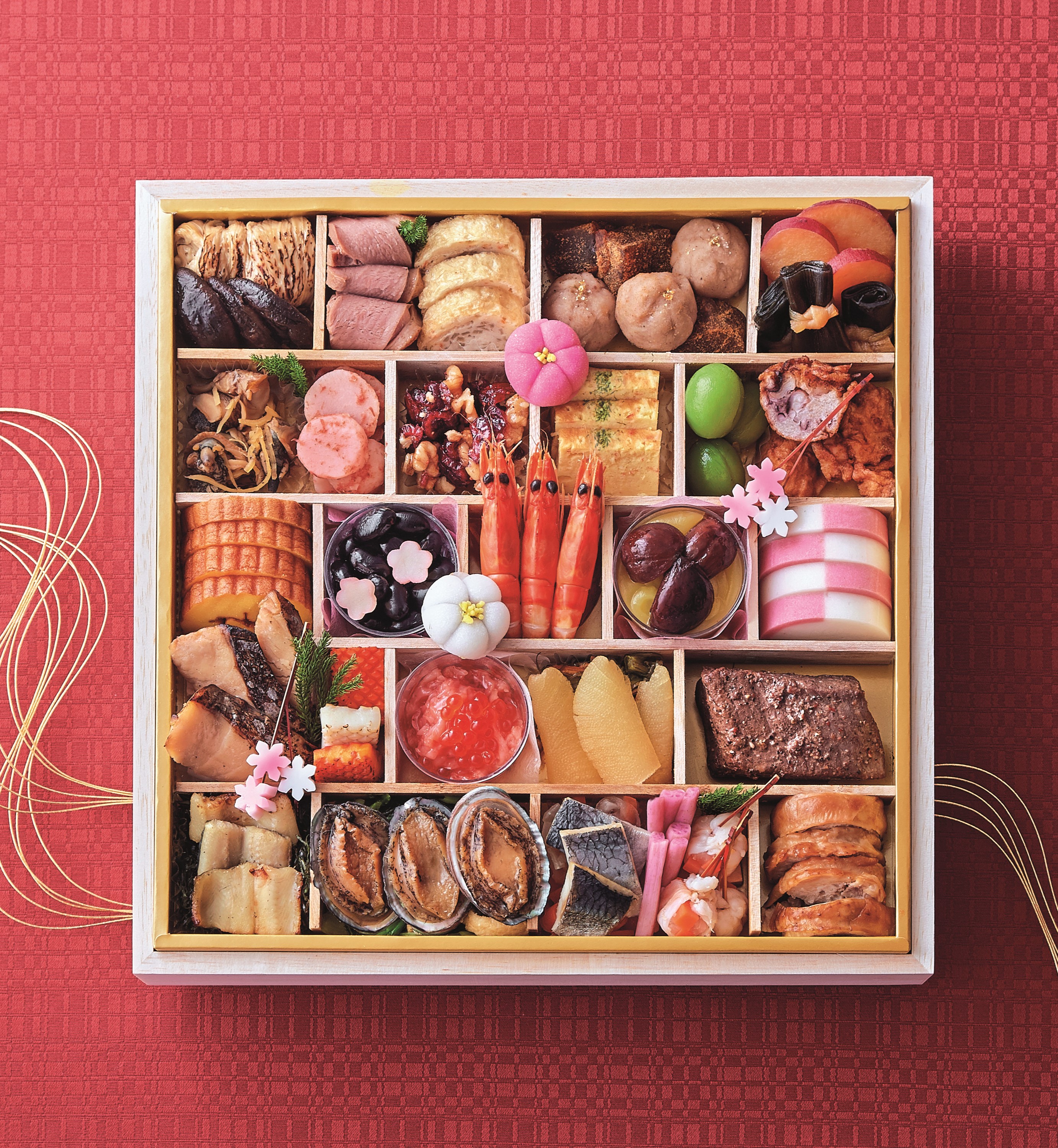

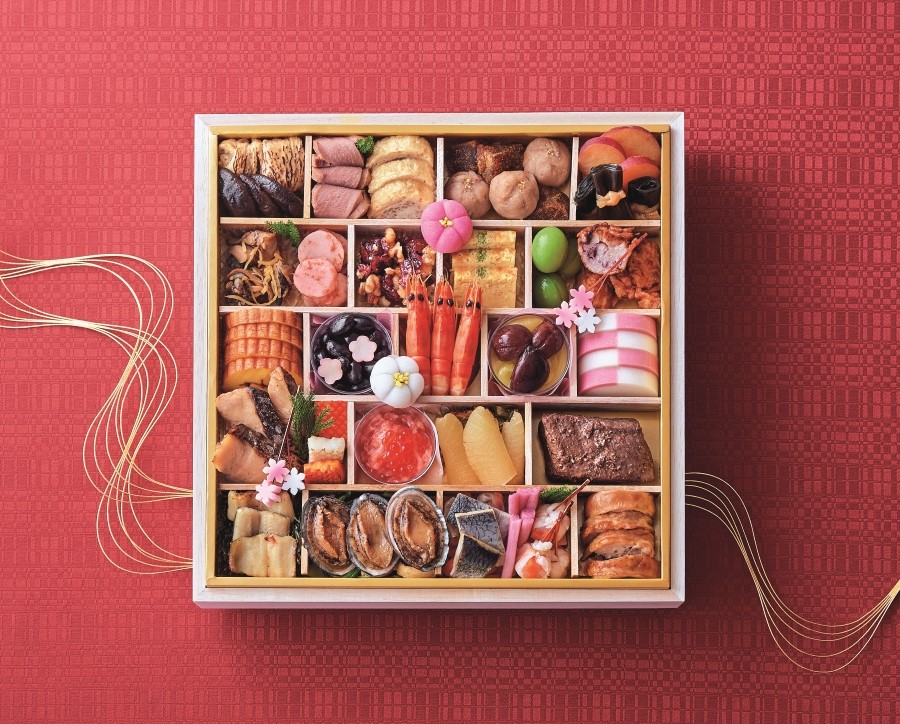

毎年不動の

人気No.1おせち

特大和一段

18,900円(税込)

2〜3人前

和風

-

コスパ抜群の

新しいミックス二段重

和・洋二段重「小梅」

16,880円(税込)

2人前

和洋

-

テーブルが華やぐ

組み合わせおせち

ミニ和一段×2組+オードブル一段

21,600円(税込)

2人前

和洋

-

ご家族に人気の

二段重

和二段重

23,760円(税込)

3〜4人前

和風

-

彩り豊かな

和三段重

和三段重

29,160円(税込)

5〜6人前

和風

-

贅を尽くした

格調高い与段重

豪華和与段重

39,960円(税込)

4〜5人前

和風

-

和のごちそう

三段重

和三段重(大)

33,480円(税込)

5〜6人前

和風

-

縁起の良い、

末広がりの八段重

ミニ和八段重

32,400円(税込)

5〜6人前

和風

-

年越しやお正月、年始の来客にも

オードブルおせち(洋・中)一段

21,600円(税込)

3〜4人前

洋中

-

ご家族向け

三段重

和・洋・和三段重「桜」

23,760円(税込)

4人前

和洋和

-

和洋

どちらも楽しめる

和・洋二段重「梅」

19,440円(税込)

3〜4人前

和洋

-

和洋中のご馳走を

これひとつで

和・洋・中三段重「桃」

20,520円(税込)

2〜3人前

和洋中

-

欲張りな

和洋中三段重

和・洋・中三段重「牡丹」

25,920円(税込)

4人前

和洋中

-

豪華食材がいっぱいの

オードブル重

オードブルおせち(洋)二段重

28,080円(税込)

3〜4人前

洋風

-

おひとり様や

来客用にも

一人前和一段

13,500円(税込)

1〜2人前

和風

-

国産素材に

こだわったおせち

プレミアム和二段

25,380円(税込)

2人前

和風

-

和のおせちを

彩り豊かに詰めた三段重

和三段重「華」

17,820円(税込)

2〜3人前

和風

-

取り分け不要の

個食おせち

ミニ和二段重×2組

19,440円(税込)

2人前

和風

-

国産食材で紡ぐ

贅沢なおせち

プレミアム和一段

17,280円(税込)

1人前

和風

こだわりから選ぶ

アンケートなどを通してお客様の声を

真摯に反映し、

改良を重ねた

バイヤーこだわりの「婦人画報のおせち」は

今年12年目を迎えました。

昨年「婦人画報のおせち」を

ご購入頂いたお客様に聞きました!

2023年のアンケート結果

アンケートでは95%のお客様が

「満足」と回答!

上品な味付けで、

リピーターの多いおせちです。

40代

40代

女性

いつもこだわりのお節を、メニューを毎年少しずつ変えながら提供してくださり嬉しいです。これだけの種類のものを自分で準備するのは大変だからいいね、と実家で話しながら食べました。美味しかったです。

50代

50代

女性

彩りや盛り付け、ボリュームも大満足でしたが、なんと言ってもひとつひとつの味が上品でおいしく、あきのこない味付けでした。

Instagram Liveで

編集部のおすすめの厳選おせちをご紹介

冷凍おせちの疑問を解決!

解凍方法を動画でご紹介

編集部おすすめの

編集部おすすめの

おせちがもっと楽しみになる! おせち読みものコンテンツ

お得な購入特典盛りだくさん

-

婦人画報のおせちは送料無料

数量限定のためお早めに!

-

Amazon Payキャンペーン

「婦人画報のおせち」をAmazon Payでご購入で、Amazon ギフトカード 3,000円分を抽選で100名様にプレゼント!

-

全員対象 婦人画報のおせちは送料無料

「婦人画報のおせち」はずっと、全国どこでも送料無料!数量限定のためお早めに!

※お届け可能地域:全都道府県(ただし離島はお届けできません)

-

「婦人画報のおせち」をAmazon Payで決済の方 3,000円分のAmazonギフトカードが抽選で100名様に当たる!

「婦人画報のおせち」をAmazon Payで決済・ご購入頂いた方の中から、

抽選で100名様にAmazon ギフトカード 3,000円分をプレゼント!

注文画面の「お支払い方法」で「Amazon Pay」をご選択ください。- ギフトカード発送時期:

-

2024年1月中旬

- キャンペーン詳細:

-

・2023年8月29日〜2023年12月25日23:59のご注文分までが対象となります。

・厳正なる抽選のうえ、当選メール(Amazonギフト券)の配信をもって代えさせていただきます。

・ギフトカードはご購入頂いたメールアドレス宛にお送りさせて頂く予定です。

・お客さまのメールアドレスの登録が誤っていた等の理由によりメール受信ができない場合は、プレゼントが無効となりますのでご注意ください。

・こちらのキャンペーンは「婦人画報のお取り寄せ」による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

・現金・その他商品券への代替商品への交換は一切対応できません。

・クーポンIDを紛失した場合の再発行はできません。

・当選権利の第三者への譲渡、換金などには応じられません。なお、当落確認のお問い合わせにはお答えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

-

全員対象 送料無料

11/30(木)17時までのご注文は、すべてのおせちが送料無料!

※「婦人画報のおせち」はずっと送料無料!

-

全員対象 キャンセル可能

11/30(木)17時まで、無料でキャンセルおよびお届け先の変更が可能です。

- キャンセル・変更方法:

-

お電話でご連絡ください。

0120-98-2424(10〜17時、土日祝も受付)

-

おせちリピーター様対象 おせち以外にも使える!

リピーター向けクーポン全員プレゼント2022年と2023年連続で「婦人画報のお取り寄せ」でおせちをご購入の方には、もれなく「婦人画報のお取り寄せ」で使える500円Eクーポンをプレゼントいたします。おせち以外にもお使いいただけますので、年末年始のお取り寄せにぜひご活用ください!

※クーポンご希望の方はメールマガジンにご登録ください。

- クーポンプレゼント対象:

-

2022年9月1日〜2022年12月31日に「婦人画報のお取り寄せ」にておせちご購入、

かつ2023年8月29日〜2023年11月30日までに「婦人画報のお取り寄せ」にておせちご購入のお客様

※ご注文時の電話番号・会員番号・メールアドレスのいずれかが昨年と一致し、

メルマガ登録頂いている方へメールでクーポンを配信いたします。 - クーポン対象者:

-

2022年9月1日〜12月25日におせちをご購入かつ、

2023年8月29日〜11月30日におせちをご購入の方 - クーポン送付時期:

-

2023年12月中旬頃にメールでクーポンコードをお送りいたします。

- クーポン有効期限:

-

2024年1月31日(水)まで

- クーポン詳細:

-

- 1回のお買い上げ合計金額が5,000円以上(送料は対象外)でお使いいただけます。

- おひとり様1回のみご利用いただけます。

- WEBサイトだけでなく、お電話でもオペレーターにID番号をお伝えいただきご利用できるクーポンです。

- 割引き後の差額については、クレジットカード決済、Amazon Pay、GMO後払い(コンビニ決済)、楽天ペイ、ペイディ、ポイント(会員のみ)にてお支払いをお願いします。

- クーポンID番号を紛失した場合の再発行はできません。

- 現金、商品券などの代替商品への交換は一切対応できません。

-

先着3,000台 干支土鈴プレゼント

「婦人画報のおせち」をご購入の(※)先着3,000台に島田耕園人形工房特製の干支土鈴をプレゼント。

※料亭のおせち、お菓子のおせちを除く

※お一人様1個となります。

よくあるご質問 おせちQ&A

-

冷凍のおせちをおいしく食べるには、どのように解凍するのが良いですか?

冷凍のおせちは、配送箱に風呂敷に包まれてセットされています。おせちを風呂敷ごと箱から取出し、お召し上がりになる24時間ほど前に冷蔵庫に移して解凍してください。冷蔵庫に入らない場合は、冷暗所で解凍いただけます。

またおせちはお重ごと、一段ずつフィルムで個別パッキンしてありますので、食べたいタイミングによってそれぞれの段を解凍可能です。 -

おせちはいつ届きますか?

冷凍のものは2023年12月30日(土)、冷蔵のものは2023年12月31日(日)にお届けします。時間指定はできませんが、おせちの配送状況につきましては商品お届け予定日の前日の夜から当日、ヤマト運輸のサービスにてWEBサイトと電話からご確認いただけます。

※商品によってお届け日が異なりますので、詳細は商品ページをご確認ください。

※おせちの配達状況確認の方法に関しましては、お買い物ガイドをご確認ください。

-

おせちの賞味期限はいつまでですか?

賞味期限は冷蔵のものは消費期限2024年1月1日 (月)、冷凍のものは賞味期限2024年1月31日 (水)までとなります。

※一部賞味期限が異なる商品もございますので、詳細は商品ページをご確認ください。

-

送料はいくらですか?

婦人画報オリジナルおせちは送料無料です。

その他のおせちも11月30日(木)17時までにお申込みいただければ、送料無料でお届け致します。おせち冷蔵便・冷凍便 1,100円(税込)

-

おせちの申し込みはいつまでですか?

2023年12月25日(月)までのお申込みとなります。

なお、限定数量のものは申込み期限前に売切れとなる場合がございますのでご了承ください。 -

おせちの原材料はどこで確認ができますか?

「婦人画報のおせち」に関しましては、各商品詳細ページに掲載しておりますのでご確認くださいませ。そのほかのおせちに関しましては、お手数ですがコールセンター 0120-98-2424(受付時間 午前10時〜午後17時00分)までご連絡くださいませ。

-

土鈴はいつ届きますか?

先着で当選された方には、おせちとは別に12月中旬頃から順次郵送でお届けする予定です。また土鈴はおせちのお届け先ではなく、注文された方のご住所あてへのお届けとなりますのでご了承ください。

※土鈴はお一人様1個のお届けとなります。

※土鈴のお届けキャンセルは不可となります。 -

12月30日、31日に何かあった際に連絡はつきますか? またその他お問合せがある場合はどうしたらよいですか?

お手数ですが、WEBのお問合せフォーム、またはお急ぎの際はコールセンター0120-98-2424(受付時間 午前10時〜午後17時00分)までお問い合わせください。

人気のおせち料理 品目ランキングTOP10

昨年のアンケートで人気だったお料理TOP10

素材や料理に込められた意味を知れば、ますますおせちを楽しめます。

-

黒豆

新年も家族がみな、まめに働き健康に暮らせるようにと願う祝い肴。

-

栗きんとん

かち栗は勝負運を、きんとんは金の団子を表す。財運を願って。

-

鮑生姜煮

あわびを長くのして干物にしたことから、末永く続く幸福を表す。

-

いくら醤油漬

子だくさん、子孫繁栄の象徴であるイクラ。

-

海老の旨煮

「ひげが長く伸び、腰が曲がっても元気な」不老長寿を願って。

-

数の子

子宝や子孫繁栄を祈り食べられる、祝い肴三種のひとつ。

-

鰤の照り焼き

成長とともに呼び名が変わる出世魚にあやかり、立身出世を願って。

-

伊達巻

伊達巻は巻物を連想させる卵料理で学問成就も。

-

昆布巻

「喜ぶ」に通じる昆布は、家族の幸せを願って用いられます。

-

紅白なます

平安・平和を願う心を込め、お祝いの水引をかたどっています。

おせちコラム おせちの由来と起源

-

-

おせちの起源は

天皇家にあった?!おせちの由来は、中国から伝わった五節供(ごせっく)の行事にあります。

奈良時代に朝廷の節会として行われ始め、そのときに天皇が召し上がる料理を節供と呼びました。「おせち」は節供料理の意味で、かつては五節供の料理のことを指しましたが、現在民間では正月料理の呼び名です。

現在私たちがいただくお節は、この天皇家のものが江戸時代に武家に伝わり、町人が発展させたものです。お重に詰める、山海珍味の今の姿は江戸中期以降に確立されたといわれています。(『婦人画報』2008年1月号より抜粋)

-

おせちは歳神様と食事を共にし、幸運を授けていただく料理

おせちは供物料理であり、家族の繁栄を願う縁起物の家庭料理でもあります。供えた後は家族で直会(なおらい)としていただきます。もともとはその土地でとれたものをお供えしていましたが、暮らしや食文化が豊かになるに従って山海の幸を盛り込んだご馳走となり、現在のようなおせちが定番となりました。

お正月の三が日は、歳神様を迎えて豊作を祈るときと考え、この間は音を立てたり火を使ったりするのを慎む、“縁を切る”につながる包丁は使わない、などのいい伝えもあります。そのために、年末のうちにおせちの味を濃く作り保存を効かせ、正月は台所に立つ回数を減らしたといわれています。

-

福を重ねる思いを込め、

重箱に料理を詰めるおせちを重箱に詰めるのは、福を重ねるという意味も込められています。正式には四段重が基本ですが、最近は三段の略式にする家庭も多くなっています。

お重は上から、一の重、二の重、三の重と与(よ)の重と呼び、忌み数字である「四」は使いません。地域によっては五段重のところもありますが、その場合の五段目は歳神様から授かった福を詰める場所として空にしておきます。各段の料理の数は、5種・7種・9種の奇数で詰めると縁起がよいとされています。

-

おせち豆知識 その1:

椀飯振舞(おうばんふるまい)の由来はおせちからかつて、松の内※まで人を招いて饗応(きょうおう)することを“おせち振舞い”、“椀飯(おうばん)”などと呼びました。椀飯は鎌倉時代以降、武家の間で行われた饗応のスタイルで、年頭に目上の人を招いてもてなすことを椀飯振舞(おうばんふるまい)といいます。現在でも、気前よくご馳走をしたり、物を送ることを椀飯振舞いといいますが、その由来はおせちにあります。

-

おせち豆知識 その2:

意外と知らない、祝い箸について祝い箸は末広がりの八寸(約24センチ)で、素材は丈夫で折れにくい柳の木が使われます。両口箸とも呼ばれ、これは一方は神様用、もう一方を人が使うためで"神人共食"を意味しています。両方使えますが、ひっくり返して取り箸にするのはNGです。祝い箸は大晦日に家長が家族の名前をそれぞれの箸袋に記し、箸を入れて神棚に供えて、元旦から松の内※までは同じ箸を使います。

※松の内は多くは正月7日、または15日までをさすことが多い。

出典・参考:農林水産省「和食」、「暮らし歳時記」、「日本語辞典」、「スピーチに役立つ四文字熟語辞典」、「暮らしに生きる日本のしきたり」など。

![TEL 0120-982-424 [AM10:00〜PM5:00(土日祝も受付)]](/img/usr/freepage/osechi2024_lp/img/menu_order_img.svg)

第7回【連載企画】婦人画報のおせちが届くまで:おせちを買うともらえる数量限定の先着特典とは?

⇒ 記事を読む